De l’éclosion à l’organisme adulte : le développement postembryonnaire de la grenouille

-

I)Une forme adulte et des formes larvaires très différentes

-

-

1)Des organisations adaptés à des milieux différents

-

-

-

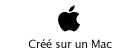

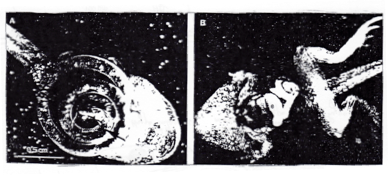

•Par la comparaison d’un tétard et d’une grenouille on observe la nécessité de transformation radicales pour passer d’une organisation à l’autre ➞ métamorphose.

-

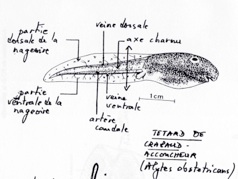

•Têtard : pourvue d’une nageoire, d’une ligne latérale comme les poissons (zone sensible permettant de percevoir les mouvements d’eau), un bec corné lui permettant de manger, un spiracle permettant une respiration branchiale.

-

•Grenouille : dépourvue de queue ou de nageoire. Par contre il y a présence d’oeil et de paupière qui sont adaptés au milieu aérien, un tympan, des membres chiridiens ( = système de levier articulé qui va permettre de vivre dans le milieu aérien ), des palmures qui sont adaptés au milieu aquatique. La grenouille est un animal amphibie, il vie en milieu aérien mais dépend du milieu aquatique.

-

-

2)Un développement larvaire par étape graduelles

-

-

-

-

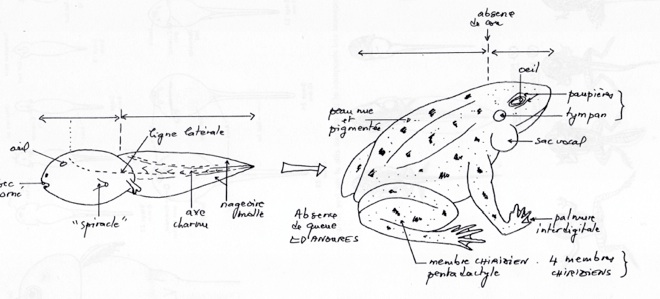

A)Le stade de l’éclosion (4 jours)

-

-

-

•4 mm. Le tétard est fixé par des ventouses ventrales. Il ne s’alimente pas encore. Il consomme les plaquette vitellines qui se trouve au niveau du plancher de l’archentéron.

-

-

-

B)Le têtard à branchies externes de 1ère génération (4 à 5 jours)

-

-

-

-

•Ces branchies sont toujours d’origine ectodermique.

-

•Le tétard possède des structures liées à la vie aquatique : nageoire pourvue d’une musculature.

-

•Il possède en outre des structure liées à la nutrition : la bouche s’ouvre et un bec corné se forme et permet l’alimentation du tétard.

-

•A la fin de ce stade il y a formation de branchies de seconde génération. Les tétards ont une respiration branchiale et cutanée.

-

-

-

C)Le renouvellement des branchies et le tétard à branchies externes de 2nd génération

-

-

-

-

•Passage d’un tétard à branchies extérieur de 1ère génération au tétard à branchies externes de 2nd génération ( 13 à 14 jours )

-

•A partir de ce stade la croissance est relativement uniforme. Sa morphologie, son anatomie et sa physionomie est proche de celle d’un poisson

-

•Structure liées au relation :

-

•Structure liées à la nutrition :

-

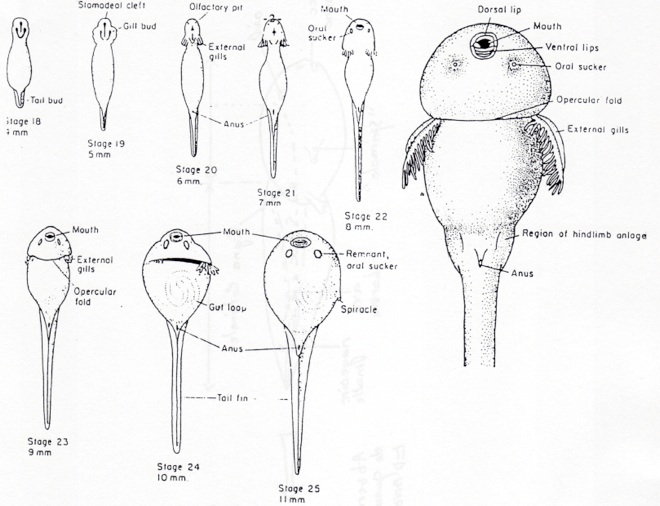

•Ouverture des fentes branchiales : pharyngotrémie

( Reprendre toute la page 4 )

-

II)La métamorphose et les principales transformations associées

-

-

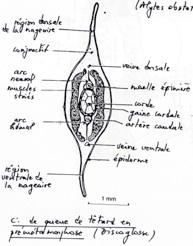

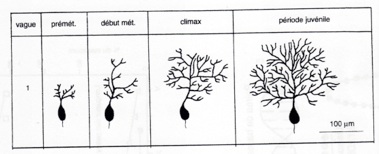

1)L’annonce d’une future vie aérienne : la prométamorphose (début de la métamorphose)

-

-

-

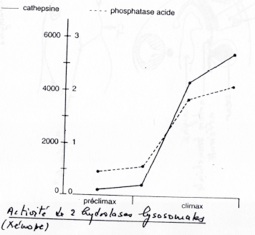

•Cette métamorphose dure 2 semaines chez le xénope

-

•Les signes annonçant la métamorphose sont :

-

•Ralentissement de la croissance

-

•Le repli «operculaire» qui recouvre la cavité branchiale s’amincit

-

•Les membre postérieurs s’allongent rapidement

-

•Les orteils se développent et sont réunis par une palmure

-

-

2)La crise métamorphique : le passage de l’organisation larvaire à l’organisation adulte

-

-

-

A)Une régression des structures larvaires (histolyse) et la formation des structures adultes (histogenèse)

-

-

-

-

-

A)Modification liées au changement de mode de locomotion

-

-

-

-

•Régression de la queue. C’est une caractéristique du climax métamorphique (= paroxysme de la métamorphose). Cette régression entraîne une série d’apoptose au niveau des cellules de la queues, et les corps apoptotiques sont recyclé par phagocytose.

-

•Acquisition de la tétrapodie grâce à des cellules indifférencié ( = blastème) qui sont à l’origine de tout les tissus des membres.

-

•Le signe le plus manifeste de l’entrée en climax métamorphique est la sortie du membre antérieur gauche qui sort par le spiracle ➞ arrêt de la respiration branchiale. La respiration se fait à ce moment là par la peau.

-

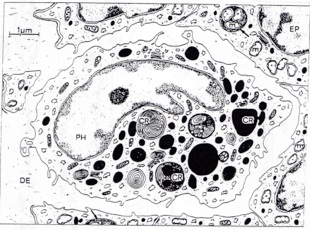

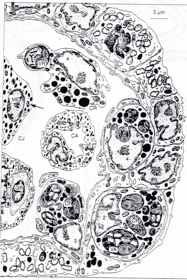

•A l’échelle cellulaire et tissulaire : des phénomènes d’histolyse des structures purement larvaires.

-

•On a une fragmentation des myofibrilles, une désorganisation des myofilaments, une rupture des stries Z et un raréfaction du glycogène. Cette désorganisation est du à des enzymes.

-

•Tout les tissus de la queue sont histolysés (ME, corde, épithélium, muscle)

-

•Par autolyse (apoptose)

-

•Par intervention de cellules phagocytaires ( fibrocytes )

-

Ici ou a un fibrocyte

CR = Corps résiduel

-

-

-

-

B)Modification des structures sensorielles

-

-

-

-

-

•Disparition du système latéral avec ces neuromastes (= groupes de cellules au niveau de la peau à fonction de perception sensorielle) chez Anoures terrestres.

-

•Développement de l’oreille moyenne et des tympans (histogenèse) ➞ complexification du système de perception, adaptation au milieu aérien.

-

-

-

-

C)Modification de l’appareil respiratoire

-

-

-

-

-

•Régression des branchies totales ➞ fermetures des fentes branchiales. Le repli operculaire se soude à la paroi du corps.

-

•Formation des poumons à partir de la région ventrale du pharynx (avant même la métamorphose) : Histogenèse.

Septation (= développement de cloison) des poumons se fait après la métamorphose. Les choanes se percent : ventilation possibles bouches fermée -

•La respiration de branchiale devient pulmo-cutanée et bucco-pharyngée.

-

•Apoptose des branchies :

-

-

-

B)Des remaniements d’organes communs à la larve et à l’adulte

-

-

-

-

-

-

A)Vie de relation

-

-

-

-

•On remarque une une ossification du squelette : mobilisation de l’aragonite des sacs crayeux du tétard.

-

•Il y a aussi modification du système nerveux ➞ maturation du cervelet.

Cellule de Purkinje du cervelet ➞ Maturation du cervelet. Phénomène important car cervelet est la structure cérébrale utilisée pour la coordination des pattes.

-

•Modification au niveau de la vision :

-

•Chez le tétard les yeux sont plat sans paupière. Les yeux sont très latéraux : vision monoculaire (= champs de vision non chevauchant et donc pas de distinction du relief). Le cristallin sphérique à vergence important (n=1,66). Peu de différence d’indice dans l’eau (1,66/1,33)

-

•Chez la grenouille, yeux globuleux avec paupières (protection des poussières). Les yeux se rapprochent du plan bilatéral ; vision binoculaire (chevauchement des champs de vision en lien avec le changement de mode de vie ➞ prédateur). Le cristallin à la forme d’une lentille biconvexe : moindre vergence du cristallin mais forte de la cornée (n=1,36 > 1 dans l’air). On observe aussi un accroissement de la surface de la rétine.

-

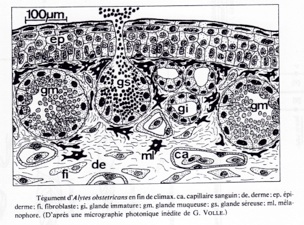

•Modification du tégument (= surface corporel) :

-

•Chez le tétard, le tégument est peu épais (2 à 3 couches cellulaire) pas de kératinisation, pas de glande multicellulaire.

-

•Chez la grenouille, partie épidermique du tégument devient plus épaisse (jusqu’à 7 couches cellulaire : pluristratifié), kératinisation en surface, glandes multicellulaire nombreuses, et le nombre de mélanocytes augmentent.

-

-

-

-

-

B)Vie de nutrition

-

-

-

-

-

•Modification de l’appareil digestif ➞ région buccale : perte du bec corné, formation des dents mandibulaire et vomériennes. Formation des choanes (= narine interne).

-

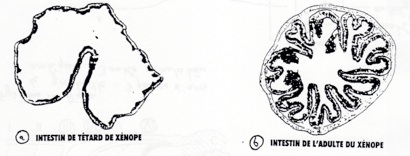

•Remaniements du tube digestif au moment de la métamorphose :

-

•Formation d’un estomac dilaté (quasiment inexistant chez le tétard). L’estomac sécrète des protéases et des chitinases qui permet la digestion des carapaces chitineuses des insectes.

-

•Intestin se raccourcit, il y a une relation entre régime alimentaire et longeur de l’intestin (végétarien = plus long que pour les carnassiers). Il perd son caractère spiralé, la musculeuse (=musculature lisse permettant l’avancé des aliment au sein de l’intestin) s’épaissit

-

Reprendre page 6 : mécanisme cellulaire de modification de l’intestin

-

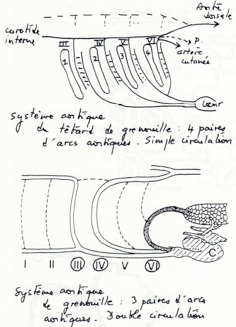

•Remaniements de l’appareil circulatoire : profonde transformation.

-

•Remaniements des arcs aortiques :

-

•Réduction du nombre d’arc aortique et perte de leur capillarisation

-

•Spécialisation des arcs aortiques ( AP➞poumons, AC➞tête, AS➞reste du corps)

-

•Séparation des sangs hématosé et peu hématosé.

-

-

-

-

C)Des modifications physiologiques liées au changement de milieu et de mode de vie

-

-

-

-

•Au niveau des cellules épidermique et des cellules de la vessie : expression de pompes sodiques permettant la réabsorption de Na+, puis celle d’eau par osmose.

-

•Changement d’excrétion azotée : ammoniotélie ➞ uréotélie. (en milieu aqueux, ammoniac dilué dans beaucoup d’eau, dans le milieu aériens, ammoniac devient toxique est doit être transformé.)

-

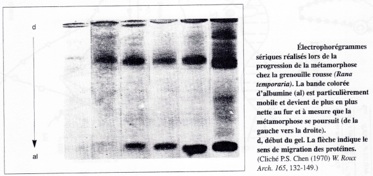

•Synthèse d’albumine : transport des hormones T3, T4 hydrophobes qui sont les hormones déclencheur du processus de métamorphose.

-

III)La maturation du complexe hypothalamo-hypophisaire

-

-

1)Mise en evidence des rôle de la thyroïde et du CHH dans la métamorphose

-

-

-

•Expérience de Gudernatsch (1912) et d’Allen (1916)

Gudernatsch nourrit des tétards avec broyât de thyroïde ➞ obtention de grenouille naine.

Ce qui signifie que les broyâts de thyroïde possèdent un facteur provoquant la métamorphose ➞ la proteine T4.

Allen réalise une hypophysectomie et une thyroïdectomie, il n’obtient pas de pas de métamorphose mais des tétard géant et des tétard nain.

-

•Cas particulier des animaux néoténique : se reproduisent à l’état larvaire.

-

•Exemple de l’axolote des lacs froids du Mexique : se reproduit à l’état larvaire lié à une insuffisance du fonctionnement hypothalamique. Si on nourrit l’axolote avec des extraits hypophisaire ➞ métamorphose en ambystome. Axolote présente un gène impliqué dans la maturation du complexe hypothalam-hypophysaire qui ne produit pas les substances nécessaire à la métamorphose. Rôle clé du CHH dans la métamorphose.

-

-

2)Le CHH et son évolution au moment de a métamorphose

-

-

-

•Mise en place de la circulation porte hypothalamo-hypophysaire.

-

•Page 12 du poly. (TRH = facteur de libération de l’hormone thyroidienne)

-

-

3)Le contrôle hormonal de la métamorphose

-

-

-

•Pendant la pré-métamorphose

-

•Peu avant la métamorphose

-

•Après la métamorphose

-

IV)Du juvénile à l’adulte : la croissance et l’acquisition de la maturité sexuelle

-

•Grenouille verte et rousse : maturité sexuelle atteinte la 4eme année chez le mâle ( un peu plus tôt chez la femelle)

-

•Grenouille rousse : longévité de 4 à 6 ans en liberté.

-

•Les hormones T3, T4 assurent (en partie) la croissance post-métamorphique.

CONCLUSION:

Métamorphose = changement rapide ( une vingtaine de jours) d’organisation, qui contraste avec le développement larvaire chez la grenouille (beaucoup plus longue, de l’ordre de 2 mois).

Métamorphose toujours la morphologie, l’anatomie et la physiologie. L'organogenèse se fait en 2 étapes :

-

-De la neurulation à l’éclosion

-

-Métamorphose

Les principales structures touchées par la métamorphose sont l’appareil circulatoire et respiratoire, et l’appareil de locomotion. Ces changement important sont en lien avec le changement de milieu de vie. La grenouille reste cependant dépendant du milieu aquatique (reproduction dans l’eau entre autre).

A l’échelle des cellules, les métamorphoses se voient par des phénomènes de :

-

-Histolyse

-

-Organogène

-

-Remaniements

A l’échelle moléculaire, la métamorphose touche des gènes différents : larve et adulte expriment des lots de gènes différents. Passage de larve à adulte ➞ expression de gène non exprimés, et répression de gène déjà exprimer.

Métamorphose non limité aux amphibiens : les arthropodes, et entre autres les insectes holométaboles se métamorphosent.